2025大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」で開催される『BLUE Challenge 2025』に大谷大学教員が参加

リリース発行企業:学校法人真宗大谷学園 大谷大学

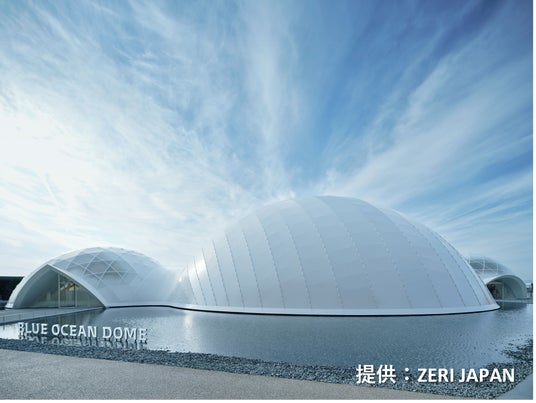

大谷大学(所在:京都市北区 学長:一楽 真) は、2025年9月16日(火)、2025大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME」(ZERI JAPAN)にて開催されるイベント(BLUE Challenge 2025)に参加します。当日は、本学 社会学部 コミュニティデザイン学科 教授の鈴木寿志が登壇し、「海洋プラスチックの回収と再資源化の加速」をテーマにキーノートセッションを行います。

世界の海には、年間約800万トンものプラスチックごみが流れ込んでおり、海洋生物や漁業への被害は深刻な状況にあります。その多くは回収が困難なまま焼却や埋立で処理され、環境への負荷を高めています。リサイクルやアップサイクルが進みつつも、処理できるのは全体のごく一部にとどまっており、今回のセッションでは、こうした現状を整理し、回収や再資源化の新たな可能性について議論します。

大谷大学 社会学部 コミュニティデザイン学科では、地域連携プロジェクトとして、2019年より京丹後市網野町の海浜に漂着するプラスチックの調査・清掃活動に取り組んでいます。地域の人々や学生と協働し、漂着ごみの量や種類を継続的に記録することで、問題の可視化と課題解決に向けた基盤づくりを行ってきました。この丹後半島での実地活動の知見をもとに、海洋プラスチック問題の実態と地域連携による取り組みの可能性を紹介します。

当日は、これまでの調査・清掃活動の経緯や、地元住民・学生が参加したフィールドワークの成果をまとめた資料をもとに活動報告を行います。調査データや活動記録を通じて、海洋ごみ問題を「身近な地域の課題」として捉える重要性を共有し、持続的な資源循環のあり方を考えます。

■講演概要

■名 称 「海洋プラスチックの回収と再資源化の加速」 キーノートセッション■日 時 2025年9月16日(火) 13:00~13:40

※【EXPO2025】BLUE OCEAN DOME 公式チャンネルにて配信予定

■会 場 2025大阪・関西万博「BLUE OCEAN DOME」(ZERI JAPAN)

パビリオン Dome C:叡智

■配信URL https://www.youtube.com/@EXPO2025_BLUE_OCEAN_DOME

■講演内容

1.調査・清掃活動:京丹後の海浜での継続的な取り組み2019年より京都府京丹後市網野町の海浜を拠点に、漂着プラスチックごみの調査と清掃活動を実施。ごみの量や種類を継続的に記録し、問題の可視化と解決への基盤づくりを進めてきました。こちらの取り組みを紹介します。

2.地域連携:住民・学生が協働する実践的フィールドワーク

地域住民と学生が協力し合いながら取り組む活動を展開。世代を超えた協働により、環境課題を「身近な地域の問題」として捉え直し、持続可能な社会づくりへの意識を広げています。

3.技術開発とリサイクル:除去装置の工夫と資源循環の挑戦

学生が自作した「ふるい型マイクロプラスチック除去装置」や、浮遊型除去装置の導入によって、砂浜に混在するマイクロプラスチックを効率的に回収。さらに、漂着ごみの中から同質素材を選別し、ポリプロピレンをペレット化するなど素材リサイクルへの応用も試みています。埋め立てや焼却に頼らず、リサイクル・資源循環につなげる具体的な成果を発信します。

■網野町海浜漂着プラスチックの調査・清掃活動 概要

大谷大学 社会学部 コミュニティデザイン学科では、2019年より京都府京丹後市網野町を拠点に、海岸に漂着するプラスチックごみの調査・清掃活動を継続してきました。現地住民や学生と協働しながら、漂着ごみの量や種類を記録・分析するとともに、マイクロプラスチックの除去装置の開発や素材リサイクルの実証を進めています。これらの取り組みを通じて、漂着ごみを単なる廃棄物として処理するのではなく、資源として循環させる方策を探り、持続可能な社会づくりに貢献することを目指しています。【これまでに実施した主な調査や活動】

1)小浜における海浜漂着ゴミの国籍由来調査

2)琴引浜における海浜砂中におけるマイクロプラスチック調査

3)小浜における海浜砂中に散在するマイクロプラスチックの除去方法の検討および実証実験

(除去装置開発)

4)魚の内臓中に含まれるプラスチック類の調査

■登壇者/鈴木 寿志 教授 プロフィール

鈴木 寿志

専門分野:

【文化地質学】 博士(理学)

【研究領域・テーマ】 地質文化/古生物/地層/環境問題

1966年神奈川県生まれ。京都大学大学院後期博士課程修了。博士(理学)。京都大学非常勤講師、山形大学理学部助手、(有)地質調査グループGEOTEC、レオーベン大学研究助手、大阪学院大学非常勤講師を経て、2008年に大谷大学文学部着任。2016年文学部教授、2018年社会学部教授。

■大谷大学 概要

大谷大学は、1665(寛文5)年の江戸時代、京都・東六条に創設された東本願寺の学寮をその前身としています。その後、いくたびかの変遷を経て、1901(明治34)年、近代的な大学として東京・巣鴨の地に開学。1913(大正2)年、現在の地に移転開設しました。親鸞の仏教精神に基づき、“人材”ではなく“人物”の育成を目標とする学び「人間学」を教育・研究の根幹とし、広く一般社会へ開かれた大学として確かな歩みを続けています。2021(令和3)年には、近代化120周年を迎えました。